HOME >BLOG

タワーマンションによる相続税対策の問題点

ここ数年,注目されているタワーマンションによる相続税対策を再び解説します(初回はこちら)。

不動産の実際の取引価額と相続税評価額の開差を利用した相続税対策は昔から頻繁に用いられる方法であり,タワーマンションの取得はその典型例です。

例えば,タワーマンション最上階の1室を3億円で取得した場合において,その相続税評価額が6,000万円程度とすると,その差額分だけ相続税の課税対象(課税価格)が減少します。

なぜこうなるかと言いますと,相続税を計算する場合における不動産評価の方法に起因します。

すなわち,マンションは土地の敷地持分と建物持分で構成されていますが,高層マンションほど1室当たりの敷地持分が少ないため,結果として評価額が低くなり,かつ,建物の固定資産税評価額が当該マンションの建築価額や市場価格よりも相対的に低く設定されているためです。

よって,タワーマンションの場合,1階と最上階の床面積が同じであれば,相続税評価額は理論上同じになります。実際の取引価額は1階と最上階では倍以上の差があることもありますが,現行税制ではこの差は無視されます。

故に,タワーマンションによる相続税対策が,巷,推奨されているわけです。

しかしながら,タワーマンションによる相続税対策については構造的問題点がありますので注意が必要です。

平成23年7月1日裁決(非公開裁決・TAINS F0-3-326)は,相続開始1ヶ月前に売買契約を締結し,2週前に所有権移転登記をしたマンションの価額について,相続税評価額(約5,800万円)ではなく,取得価額(約2億9,300万円)で評価するのが相当であるとして,納税者の相続税の申告を否認しました。この裁決の場合,課税当局は当該マンションの取得自体を否認し,当該取得代金(現金)が相続財産であると認定しています。

また,新聞報道(日経新聞H27.4.7朝刊)では,相続開始4ヶ月前に取得した賃貸マンションについて,相続税評価額(1億2,000万円)ではなく,取得価額(3億7,000万円)で評価し,課税処分が行われたようです。

いずれの事例も相続開始直前にタワーマンションを取得したことを否認されたものですが,もっとも,このような相続開始直前に不動産を取得することによる相続税対策の問題は,タワーマンションに限ったことではなく一般不動産にも言えることではありますが,タワーマンションの場合は相続人が相続開始直後に売却しなければならない事情が存するため,一般不動産よりもリスクを負っていると言えます。

なぜタワーマンションによる相続税対策は相続開始直後に売却しなければならないかと言いますと,近年,タワーマンションは乱立状態にあり,今後も多くのタワーマンションが市場に供給されると予想されますが,そうすると既存のタワーマンションの資産価値は新築時をピークに相対的に下がることはあっても上がることはほぼありません。

故に,タワーマンションによる相続税対策の場合,取得時よりも資産価値の下落が激しくない期間内に売却しておく必要があります。そうしないと,相続税の節税額よりもタワーマンションの値下がり損のほうが多額になってしまう恐れがあり,それでは何のための節税策であるかわからないからです。

しかしながら,この売却行為が相続税対策を否認する根拠になってしまうところが,タワーマンションによる相続税対策の構造的問題点だと言えるのです。

よって,相続税対策として不動産を取得する場合,タワーマンションのように資産価値の下落が激しいことが予想される物件よりも,資産価値の下落が激しくなく,場合によっては上昇するような物件(中央線沿線・城南地区等のRC賃貸物件等)を選定することが重要です。

尚,タワーマンションも自宅として購入する場合には問題ありません。相続開始直後の売却は避けたいところですが,仮に相続開始直後に売却した場合であっても自宅の場合は否認される可能性は低くなります。

参考:品川芳宣「最近の相続税節税策(スキーム)の真贋を問う!」季刊野村資産承継2015創刊号P76

法人に貸し付けている貸付金と相続税の問題

長年会社を経営していますと資金繰りがうまくいかず,代表者個人の資金を会社に貸し付け,そのまま回収できずにいるということはよくあることです。

あるいは,バブル時に積極的に不動産投資を進め,銀行借入と個人資金を会社に注ぎ込んで不動産を購入したものの,バブル崩壊とともに資産価値が目減りしてしまい,不動産を売却すれば銀行借入は返済できるが個人資金の返済はほぼ不可能という会社もよく見かけます。

このような状況において,最も問題となるのは個人資金を貸し付けている代表者の相続税です。

個人が法人へ資金を貸し付けたまま相続が発生しますと,その貸し付けた金額のうち未回収部分は「貸付金」として相続税の課税対象となります。

きちんと回収できる貸付金であれば相続税の課税対象となることに何ら問題はありませんが,回収可能性が低いのに相続税が課税されてしまうと,相続人は自己の預金から納税しなければならないという問題が生じます。

これに対し,相続税基本通達では一応の救済措置を設けていて,すなわち,その貸付金のうち「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては,それらの金額は元本の価額に算入しない」と同通達205が定めているところです。

しかしながら,課税当局の取扱いや裁判の判決事例等を考察しますと,そんなに簡単に「回収不可能」とは判断してくれません。

回収不可能と判断されるには,会社そのものが,手形交換所の取引停止処分を受けた,会社更生手続き開始の決定があった,民事再生法による再生手続き開始の決定があった,等といった事象が生じていることが必要であると規定されているのですが,会社の経営状態がここまで来ないと救済されないのであれば,本来の救済には全くなっておりません。

多くの経営者は,第三者に迷惑をかけてはいけないという思いから,金融機関などの第三者からの借入金は身銭を切ってでも返済しようとします。そして,身銭を切って返済したために会社には自己が貸し付けた貸付金だけが残ります。

ところが,それ以上の返済余力は無く,自己の貸付金の回収は一向に進まないまま時間だけが過ぎ,そのまま相続を迎えますと,回収できない貸付金という相続財産に相続税が課税されることになるのです。

先の救済措置を適用しようにも,頑張って金融機関には返済しましたので手形交換所の取引停止処分は受けてないし,会社更生手続き開始の決定等もないということで,回収不可能とは判断してもらえません。

このように,法人へ貸し付けた貸付金はそのまま放っておくと大きな問題となることがありますので,相続が発生する前に適切に処理しておくことが望まれます。

具体的には,法人に過去の欠損金が残っているような場合には,貸付金を債権放棄するという方法が考えられます。

個人が債権放棄しますと,法人は返済しなくて良くなった金額だけ贈与を受けたものとして収益が計上されますが,欠損金の範囲内であれば相殺され結果として法人税等の課税はありません。

或いは,貸付金を出資に変えるデット・エクイティ・スワップ(DES)という方法があります。

これは,個人の貸付金が有価証券に変わるわけですが,株価評価額は貸付金よりも低くなることが多いため,結果として相続税の軽減に繋がります。

いずれにしましても,法人に対する貸付金が多額にある場合は,何もしないまま放っておくと思わぬ課税を招くことがありますので,早めに対応することが賢明です。

財産債務調書制度の概要

【財産債務調書制度の概要】

平成27年度税制改正において,従来の「財産債務明細書」制度が,「財産債務調書」制度に改組されました。

平成28年1月1日以後に提出すべき調書から適用されます。

改正前において明細書を提出しなければならない者は,確定申告書を提出しなければならない者で,その年分の所得金額が2,000万円を超える者でしたが,改正後は以下のようになりました。

すなわち,財産債務調書を提出しなければならない者は,その年分の所得金額が2,000万円を超え,且つ,その年の12月31日において保有財産3億円以上か国外財産1億円以上を有する者です。

簡素に表現しますと,「所得金額2,000万円超」and「保有財産3億円以上 or 国外財産1億円以上」となります。

ちなみに,この「財産債務調書」制度とは別に,「国外財産調書」制度というものがあり,こちらは所得金額に関係なく,その年の12月31日において国外財産5,000万円以上有する者が提出しなければならないことになっています。

このような改正がなされた背景には,平成25年における相続税改正により,相続税の基礎控除が4割も引き下げられ大幅な増税が予定されることとなり,裕福層が国外に財産を移転し,相続税や贈与税の課税を逃れる事例が後を絶たないためです。

「財産債務調書」の提出義務者は,生前において,事実上の「相続財産の概算申告」をすることと同義であると考えられますので,その後の相続税の申告に当たっては,被相続人が生前に提出した財産債務調書との整合性を適正に検証する必要があります。

<加算税等の特例>

過少に申告した或いは無申告であったことによるペナルティーである過少申告加算税又は無申告加算税の税率は,過少申告加算税は10%(一定の場合15%),無申告加算税は15%(一定の場合は20%)ですが,「財産債務調書」制度及び「国外財産調書」制度については,適正な調書の提出を促すため,加算税等の特例が設けられています。

すなわち,所得税又は相続税の申告漏れがあった場合において,その申告漏れが,提出期限内に提出された調書に記載のある財産債務に起因している場合には,加算税は5%軽減され,逆に,調書の提出がないとき又は提出期限内に提出された調書に記載のない財産債務に起因している場合には,加算税は5%加重されます。

<不動産の評価>

財産債務調書に記載する財産のうち,多くを占めるのは不動産と金融資産であると推測されますが,いずれも調書に記載する価額は原則的には「時価」とされています。しかし,不動産についてはこの時価の把握が難しいため,見積価額によることも認められています。

土地の時価として認められる具体例としては,路線価を基準にした相続税評価額,最近に有償で取得した場合にはその取得価額,その年分の固定資産税評価額又は固定資産税課税標準額,などが考えられます。

建物についても土地と同様に,最近に有償で取得した場合にはその取得価額,その年分の固定資産税評価額又は固定資産税課税標準額,などが考えられます。

<金融資産の評価>

調書に記載すべき金融資産の区分としては,現金,預貯金,有価証券,匿名組合契約出資の持分,未決済信用取引等に係る権利,未決済デリバティブ取引に係る権利,貸付金,未収入金が示されています。

これらのうち,現金や預貯金,貸付金や未収入金などは残高がはっきりしていることが多いと思いますが,その他については時価の把握が簡単でないものもあり,特に有価証券のうち上場していない同族会社の株式などはその典型でしょう。

このいわゆる非上場株式の時価は,実務的には相続税を計算する際に使用する「財産評価基本通達」を基に算定することになると思いますが,この評価を適正に行う場合には,過去3期分の決算書の詳細な内訳と法人税申告書が必要となり,また,会社の規模に応じて国税庁が定める類似業種株価との比較が必要となるなど,ある程度の時間と労力を要します。

提出期限間際になって慌てて専門家に依頼しても,対応が難しい場合がありますのでご注意下さい。

法人が契約している顧問税理士であっても,必ずしも個人資産を把握しているわけではないと思われますので,調書提出義務があるか無いか不安な場合には,一度,顧問税理士に相談することをお勧め致します。

実効税率の計算方法

【実効税率の計算方法】

法人には様々な租税が課税されますが,その主たる税目と税率はそれぞれ次の通りです(資本金1億円以下の中小法人の場合)。

法 人 税 所得800万円以下15%,800万円超25.5%

地方法人税 4.4%

法人住民税 法人税の12.9%

法人事業税 所得400万円以下3.4%,400万円超800万円以下5.1%,800万円超6.7%

地方法人特別税 事業税の43.2%

単純に合計しますと最大で約43%となりますが,いわゆる実効税率はそのように計算するのではありません。

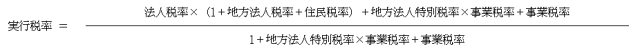

地方法人税,住民税及び地方法人特別税は所得金額に税率を乗じるのではなく他の税額に税率を乗じるものであること,事業税と地方法人特別税は納税額が経費に算入できることから,これらを考慮しますと,実効税率は以下のような算式から導き出すことができます。

【法人税率の引下げと実効税率】

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の税率が引き下げられ,それぞれ次の税率となります。

大法人 23.9%(改正前25.5%)

中小法人 年間所得800万円以下の部分15.0%(改正前同じ),800万円超部分23.9%(改正前25.5%)

この改正により,中小法人の実効税率は次の通りとなります。(※都道府県により若干異なります。)

年間所得400万円以下の部分 21.42%

年間所得400万円超800万円以下の部分 23.20%

年間所得800万円超の部分 34.33%

個人事業主の方が,そのまま個人事業主として経営してゆくか,或いは法人を設立して法人化してゆくかを悩まれるケースがありますが,税率だけで比較しますと法人化のほうが有利と言えそうです。

もっとも,個人事業が有利か法人が有利かは,所得金額や業種,家族構成や社会保険適用の有無等を総合的に勘案して判断する必要がありますので一概には言えませんが,総じて,法人化した方が有利となるケースが多いです。

ちなみに平成27年度税制改正大綱では,「平成28年度以降の税制改正においても法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指して改革を継続していく」と明記されており,今後更に実行税率が引き下げられる可能性がありますが,その前提には「課税ベース拡大」があり,現行では欠損金の繰越控除制度は中小法人について100%認められているところ,今後はこれが縮小していくと思われます。

※欠損金の繰越控除制度

前期以前の赤字(欠損金)を,当期に生じた黒字と相殺することができる制度。相殺すると当期の黒字が減少するため,結果として納税額が減少する。

中小法人の場合は前期欠損金を100%当期黒字から控除できるが,大法人の場合は当期黒字の80%までしか控除できず,残額は来期以降での控除となる。大法人についてはこの控除割合が平成27年度以降65%,平成29年度以降は50%となることが既に決まっている。

借り上げ役員社宅

中小企業の社長が自宅を賃借する場合,「個人で借りるか」または「法人で借りるか」選択できます。

・個人名義で借りる場合

新規賃借するマンションの家賃が30万円として,この家賃を支払った後の手取り収入が今までと変わらないように役員報酬を増額します。

増額前の役員報酬が1,000万円で所得税住民税を合わせた税率が33%の場合,約537万円の役員報酬増額が必要となります。(※)年間家賃360万円÷(1-0.33)=約537万円

・法人名義で借りる場合

法人名義で借りて,社長が居住する場合,社長は法人に社宅家賃を支払う必要があります。

ではいくらの社宅家賃を支払えばよいかと言いますと,所得税基本通達にその算定方法が規定されています。

1.小規模住宅(床面積が99㎡(木造は132㎡)以下)の場合

この場合の社宅家賃月額は次の①~③の合計額です。

①家屋固定資産税課税標準×0.2%

②土地固定資産税課税標準×0.22%

③家屋床面積坪当たり12円

弊事務所至近(東京都港区外苑前)80㎡程度のマンションの場合,上記計算ではおおよそ5~8万円くらいです。

一方,世間相場の家賃はおおよそ30万円前後です。

2.上記床面積を超える住宅の場合

この場合の社宅家賃月額は次の①~③の合計額です。

①家屋固定資産税課税標準×10%(木造は12%)×1/12

②土地固定資産税課税標準×6%×1/12

弊事務所至近(東京都港区外苑前)150㎡程度のマンションの場合,上記計算ではおおよそ20~30万円くらいとなり,小規模住宅の数倍になります。

一方,世間相場の家賃はおおよそ80万円~100万円前後です。

3.豪華社宅の場合

プールや茶室等の設備があるような豪華社宅の場合は,上記1及び2のような算定式はなく,世間相場の家賃となります。

港区外苑前にある80㎡程度のマンションを月額家賃30万円で法人名義で賃借し,そこに社長が居住した場合の本人負担は5~8万円程度で済み,差額22~25万円に対して所得税課税があるわけでもありませんので,社長が自宅を賃借する場合は法人名義のほうが圧倒的に有利であると言えそうです。

尚,上記家賃の算定方法は,借り上げ社宅でも法人所有の建物でも同じです。

自社所有であればともかくとして,他人から賃借している建物の固定資産税課税標準なんてわからない,とお考えになる方もいらっしゃるかも知れませんが,賃借人であっても賃貸借契約書を市役所等に持参すれば,賃貸物件の固定資産税課税台帳を閲覧できます。

ちなみに上記のような考え方は役員社宅だけでなく,従業員社宅の場合にも当てはまります。

しかも従業員社宅の場合の家賃は上記1の半額でよいことになっています。

月額家賃10万円のマンションに居住している社員の給与を9万円減らし,マンションを法人名義に変更して家賃は法人から振り込むことにし,差額1万円を社員からの家賃徴収分とすれば,社員の手取り収入はほぼ変わらないまま給与額面を下げることができますので,社員の所得税住民税を減らすことが可能となります。

注意事項としては,個人名義から法人名義に変更する際に,物件によっては新規契約扱いとして家賃1か月分程度の手数料を要求されることがあります。